La economía española e internacional durante la Transición (1973-1978, II)

Recordarán los lectores de Tribuna que hace unas semanas tuvimos un buen recorrido por la Transición española en sus términos más políticos. Y que desde el pasado viernes estamos publicando sobre esa misma etapa en términos económicos. Hoy, concretamente, nos ocupamos de uno de los episodios más impactantes que el autor recuerda en su larga senda de episodios económicos con gran incidencia en España: el primer choque petrolero, que de crisis energética pasaría a ser luego crisis económica, y al final a crisis financiera.

El alza de las materias primas

El alto grado de liquidez que se generó con los enrodólares, entre los años 1968 y 1973 en el sistema mundial, representó un potente impulso de la actividad económica de los países industriales cada vez más interpenetrados. La consecuencia final no se hizo esperar: un gran tirón en la demanda de materias primas, cuyos precios aumentaron más de un 100 por ciento en el curso de los años 1972-1973. La economía internacional, en definitiva, se había adentrado en una fase de hipercalentamiento.

El panorama se complicó aún más con los Acuerdos de Trípoli y Teherán, promovidos en la OPEP por el coronel Gadafi, el líder militar que poco antes había acabado con la monarquía pronorteamericana de Libia, y que se había convertido en el motor antiWashington y antiisraelí de los productores de petróleo.

Los precios del crudo, en apariencia inconmovibles, mantenidos fijos en dólares con una estabilidad asombrosa a lo largo de los años sesenta -a causa del cártel internacional de las Siete Hermanas-, pasaron por el efecto Gadafi de 2 a 3,5 dólares el barril, es decir, un alza del 75 por ciento[1].

A la vista del referido recalentamiento y a causa también de las primeras alzas petroleras, en la asamblea del FMI de septiembre de 1973, celebrada en Nairobi, la Comunidad Económica Europea (CEE), EE.UU. y en general los estados miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), llegaron a la conclusión de que era necesario desacelerar la economía. La idea era hacerlo suavemente, en vez de esperar a que todo se complicara y fueran precisos drásticos planes de estabilización.

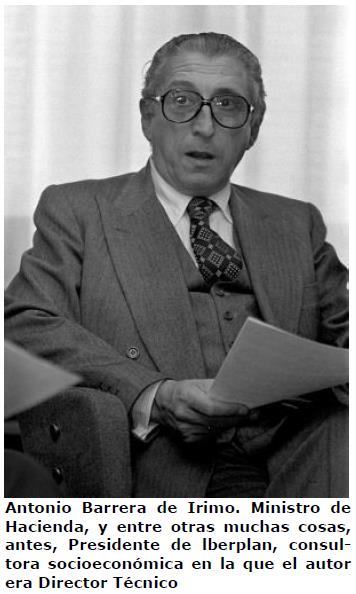

Al respecto, recuerdo la reunión que un grupo de economistas tuvimos con el ministro de Hacienda, Antonio Barrera de Irimo -que había sido presidente de Iberplan, una sociedad de consultaría en la que yo trabajaba por entonces-, quien, tras su vuelta de la reunión del FMI en la capital de Kenia, nos reunió a almorzar en la Casa de la Aduana de la madrileña calle de Alcalá. A los postres, nos participó de la idea de que en Nairobi se había logrado controlar todo; tras el indispensable enfriamiento, que no sería largo, volvería la recuperación. Frente a tales expectativas, los hechos se revelarían muy distintos, según pasamos a ver.

El primer choque petrolero

Con la crisis energética de octubre de 1973 se vislumbró por primera vez la posibilidad de que las reservas de divisas de los países industriales resultaran insuficientes para atender a las compras de petróleo; al tiempo que se adivinó el peligro de una fortísima recesión inmediata, como consecuencia de la multiplicación, casi por cuatro, de los precios del petróleo (de 3,5 a 14 dólares entre octubre de 1973 y enero de 1974).

El panorama económico se hizo lóbrego, y el ambiente de la vida cotidiana, no menos. Incluso en España, que tanto se retrasó a la hora de asumir las consecuencias de la crisis, la reducción del alumbrado público a la mitad, y la caída en picado de la circulación rodada, dieron a las ciudades un aspecto casi funerario, espectral. Sin cogestiones de tráfico -¡qué cosas!-, todo parecía muerto; tal era ya nuestro grado de aberración...

El estallido de la crisis energética puso de relieve la vulnerabilidad de las naciones industriales frente a los suministradores de crudos. Todo cambió respecto al pasado, cuando el Tercer Mundo petrolero (países árabes del Golfo, Venezuela, etc.) soportaba el semicolonialismo y el dominio de las grandes compañías, las ya citadas «Siete Hermanas»[2], cuando todo eran ventajas para el mundo desarrollado en la era indefinida de la energía abundante y barata.

Con el cártel de la OPEP, se puso en marcha la idea de sustituir el engranaje de las multinacionales por un «invento» propio: los países petroleros, sin más negociaciones, decidirían los precios del input clave de la economía mundial. ¿Por qué iban a tolerar que todo subiera menos el oro negro? Con su monopolio colectivo, impondrían en el mercado sus duras condiciones de venta.

De ese modo, a la crisis monetaria y de materias primas, debida a los excesos de EE.UU., y que sólo muy tardíamente quiso abordar el FMI en Nairobi, se superpuso la crisis energética activada por la OPEP en forma de primer choque petrolero. Sus efectos en los frentes principales de la economía actividad, empleo e inflación? es posible sintetizarlos así:

- Una caída importante de la actividad industrial en 1974 y 1975, al disminuir la demanda de todo, menos de los irremplazables crudos, de demanda casi perfectamente rígida.

- Consiguientemente al fuerte descenso de la actividad, un incremento notable del desempleo, del ejército de reserva de trabajadores. En las sociedades occidentales, la desocupación, que había sido un visitante ocasional en el largo periodo del crecimiento keynesiano (1948-1972), se instaló como huésped permanente, en términos de paro de larga duración, no conocido desde la Gran Depresión de los años treinta.

- Una elevada tasa inflacionista, que casi se vio duplicada entre 1973 y 1974, hasta llegar a los dos dígitos, es decir, por encima del 10 por ciento.

En definitiva, la confluencia de estancamiento e inflación, por contraste con lo sucedido en los años treinta -paro y deflación-, permitió caracterizar la crisis iniciada en 1973 como un fenómeno inusitado de estanflación, un neologismo definidor de la naturaleza del nuevo escenario.

Dejamos aquí el tema para seguir el próximo viernes, y cualquier lector de Tribuna puede ponerse en contacto con el autor a través del correo electrónico castecien@bitmailer.net.

[1] Recordemos aquí, a efectos de cálculo, que el barril es una unidad de volumen de 159,984 litros y que, como promedio, habida cuenta de las diferentes densidades del petróleo, generalmente se utiliza la equivalencia de 7,5 barriles igual a una Tm.

[2] A ellas me he refiero in extenso en mi libro Estructura económica internacional, 18ª edición, Alianza Editorial, Madrid, 1995.