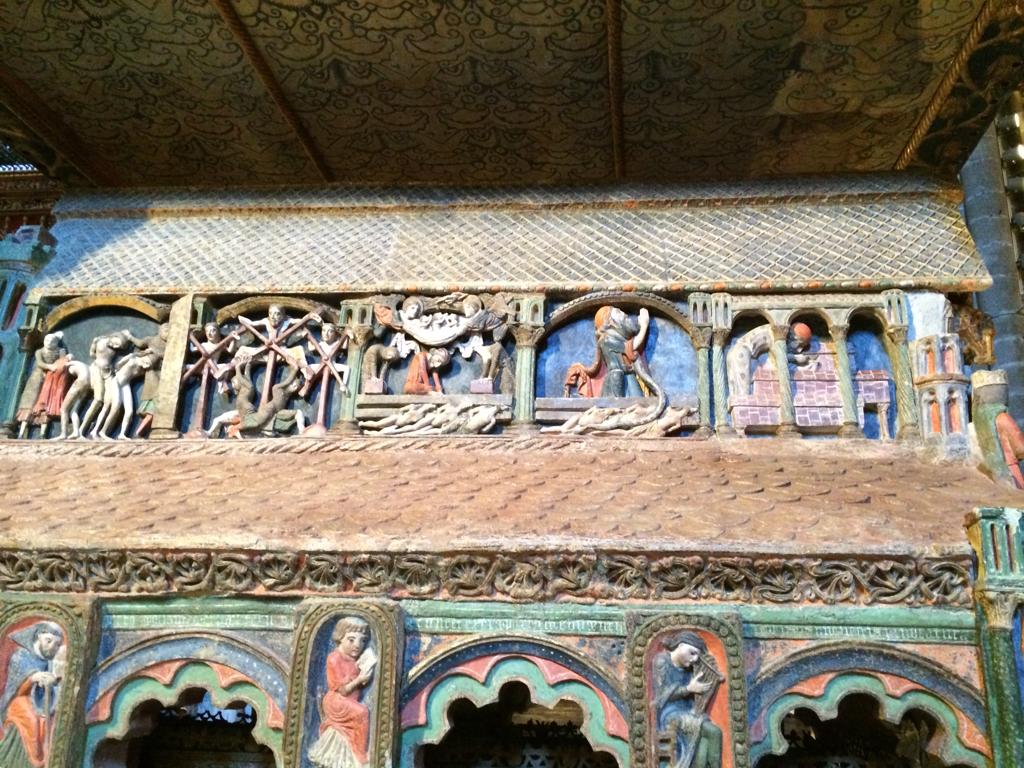

La leyenda de los tres santos mártires

Allí, en el potro de tortura, cuando cada oleada de dolor, más indescriptible e inhumanamente insoportable que la anterior, le recordaba lacerantemente que aún se mantenía vivo, Vicente cerraba los ojos y veía con toda nitidez a su madre, joven todavía, que entre sonrisas y caricias le enseñaba a rezar al Dios cristiano.

Sus pensamientos, en ese momento postrero de su vida, le llevaban a aquellos días soleados en los que ella, plena de entusiasmo por su fe, hacía repetir a sus hijos pequeños plegarias que había interiorizado para invocar a un Dios que propugnaba el amor como único camino. Vicente y sus dos hermanas, Sabina y Cristeta, absorbían esas palabras con curiosidad infantil y firme confianza en su madre; las aprendían y llegaban a sentirlas instalándose para siempre en su corazón.

Vicente, casi exánime, podía ahora visualizar el día en que Cristeta, la más pequeña, se acercó a su padre, que salía de casa, y le dirigió como despedida el deseo de la bendición de Cristo. El padre, aunque conmovido, la sentó en sus rodillas y le explicó, a ella y a sus dos hermanos que se situaban alrededor, que nunca nadie debía oírles pronunciar ninguna de las oraciones cristianas, o eso les acarrearía la muerte, en aplicación del edicto del emperador Diocleciano. Les narró, ante sus ojos atentos y horrorizados, cómo otros devotos habían sido descubiertos y en ese momento, arrestados por los soldados del imperio, torturados hasta hacerles abjurar de su fe o muertos por no haberles arrancado las palabras de apostasía. Vicente recordaba ahora, casi desmayado ante la pura intensidad de un dolor inimaginable, a su padre instándolos a ser cautos para no ser revelados, y si un día infausto se producía la caída, a jamás renegar de su creencia y asumir con dignidad el camino del Maestro, tomando su cruz para seguir su estela.

Sus propios padres, unos seres bondadosos y humildes, que encontraban en el evangelio la salida a una existencia de semiesclavitud, fueron el primer ejemplo de ese mensaje para los tres hermanos, que adolescentes, presenciaron cómo unos vecinos delataban al matrimonio ante los oficiales del gobernador Daciano, por haberse negado a obedecer la orden imperial de ofrecer sacrificios a Júpiter y Hércules en sus altares. Tras su prendimiento, Vicente, Sabina y Cristeta, conscientes del cruel sino que aguardaba a sus progenitores, abandonaron su casa y se dirigieron hacia la ciudad de Ávila, adonde un miembro de su comunidad cristiana había partido tiempo atrás, con la esperanza de ser acogidos en su casa. Entre lágrimas y cerrando para siempre toda posibilidad de regreso al único mundo que hasta entonces habían conocido, invirtieron todo cuanto tenían en proveerse de unas cabalgaduras e iniciaron el rumbo hacia Ávila.

La llegada a su destino confirmó sus esperanzas. La ciudad era preciosa, y la pequeña comunidad cristiana de Ávila se componía de personas que compartían todo, oraban juntos y conformaban un auténtico círculo familiar donde los tres hermanos pronto sintieron que tenían un hogar. Vicente, fuerte y vigoroso, encontró acomodo en la labor de los campos y la atención al ganado de un terrateniente que poseía una villa en los alrededores de la urbe, a las órdenes de un capataz judío que tenía reputación de desalmado. Sabina y Cristeta se emplearon en un taller cercano al río, para tejer y bordar túnicas. La vida transcurría apaciblemente, sin que nada hiciera presagiar que la luz de la ciudad un día estaba llamada a oscurecerse para ellos.

Vicente entonces abrió los ojos y miró, al fondo de la estancia, hacia el lugar donde sus hermanas yacían ya sin vida. Lleno de orgullo por su valentía y de ternura hacia ellas, se alegró en su fuero interno de saber que ya estarían disfrutando del Señor, que sus sufrimientos habían terminado. Pronto concluirían los de él, pensó con alivio, antes de cerrar los ojos y sumirse de nuevo en su ensoñación del pasado.

Poco tiempo después de su llegada a Ávila, Sabina comenzó a apuntar como una agraciada doncella y a nadie le extrañó que un galán llamado Arcadio, hijo de un acaudalado recaudador de impuestos, comenzase a rondarla. Su natural discreto y su secreta fe no propiciaban que Sabina se prestara a corresponder las pretensiones del joven, y con dulzura pero rotundidad, rechazaba cualquier atisbo de cortejo. Vicente veía con inquietud el gesto contrariado y altivo del pretendiente de su hermana cada vez que ambos se cruzaban, un miembro del personal auxiliar del gobernador mirando con desdén a un simple labriego, hasta que un día el amante despechado se presentó en la villa y el terrateniente hizo llamar a Vicente a sus aposentos, para plantearle la inmensa fortuna que tenía gracias a la generosidad de Arcadio, que estaba dispuesto a desposar a Sabina y hacerla ascender socialmente. Vicente respondió agradeciendo al joven su atención, aunque declinando decidir nada en nombre de Sabina, a quien correspondería aceptar o rechazar la petición de mano. Arcadio se indignó ante lo que consideró una afrenta, se levantó bruscamente y salió de allí profiriendo amenazas si Vicente, como hermano mayor, no obligaba a Sabina a contraer matrimonio con él.

El capataz judío, que había contemplado la escena desde lejos, siguió al airado Arcadio en su camino de vuelta hasta Ávila, y asegurándose de no ser visto, en un momento propicio se le acercó y le susurró al oído el rumor que corría entre los trabajadores de la villa: que Vicente y sus hermanas eran cristianos. El judío veía la oportunidad de eliminar a Vicente, en quien sentía tenía un rival que ponía en peligro mantener su propio puesto, por su laboriosidad y honradez que le hacían ganar el favor del amo día a día.

Arcadio apartó al judío de un manotazo y prosiguió su trayecto, dolorido ante una revelación que se le representó plausible. Su corazón se ensombreció porque auténticamente quería a Sabina. Sin embargo, aún sentía una viva cólera hacia su hermano, que había rehusado apoyarle y eso no podía quedar sin escarmiento, así que pensó en denunciarle solo a él. Con esta determinación, Arcadio se encaminó al palacio del gobernador Daciano y dio parte de la traición de Vicente como adorador de un dios falso en lugar de los dioses imperiales.

A su vuelta a casa al caer la tarde de ese día, dos esbirros del gobernador esperaban a Vicente en la calle, para conducirle ante Daciano. La gravedad de las acusaciones hizo que fuera el propio gobernador quien se las formulase, inquiriéndole sobre la veracidad de los cargos presentados contra él. Vicente alzó la mirada a Daciano y, sin ningún género de duda o vacilación, le confirmó su fe en Cristo. Algo en su gallardía y su firmeza, algo en su porte audaz sin ser desafiante, resolvió a Daciano a darle la oportunidad de reflexionar antes de enviarle al suplicio, y ordenó lo encerrasen en los calabozos y lo trajesen a su presencia de nuevo al día siguiente.

Vicente podía recordar con menor claridad a medida que el dolor iba embotando su percepción y su consciencia. Quedaban apenas fogonazos de sensaciones e imágenes mezcladas con palabras: la visita de sus hermanas a la cárcel, llorosas y angustiadas; Sabina implorando a Arcadio facilitar la fuga de Vicente; los tres hermanos huyendo a caballo hasta ser atrapados por los soldados del gobernador y llevados al potro de tortura; el heroísmo de sus hermanas que jamás flaquearon ante golpes y vejaciones, que resistieron hasta el final con el nombre de Cristo en los labios.

Y, de nuevo, se le representó la imagen de su madre sonriente, enseñándole de niño a rezar al Dios de los cristianos. Su madre, abriendo sus brazos para acogerle, para hacerle sentir a salvo, en casa. En su postrero hálito de vida, antes de dejar de sentir dolor para siempre, Vicente hizo el esfuerzo sobrehumano de entreabrir los párpados y creyó ver que esa madre era María, la Virgen.

------

Los tres cuerpos fueron arrastrados por las calles de Ávila para escarnio de su fe y castigo ejemplarizante, hasta ser depositados en una escombrera, junto a la escoria y los despojos de la ciudad, para ser pasto de las alimañas.

El capataz judío esperó a que cesase el flujo de chiquillería que se amontonó durante un tiempo ante los restos de los ejecutados, y al saberse solo, se acercó a verlos de cerca, preso de la curiosidad y el morbo de saberse clave en el desenlace fatal de los tres jóvenes. Asió un palo recio con la idea de golpearles una última vez, y fue entonces cuando, sin saber cómo, por encima de una peña grande apareció una serpiente que se enroscó fuertemente sobre él y el palo, y que le asfixiaba entre silbidos y siseos, presta a morderle para debilitar su resistencia. Nadie le veía, nadie le oía. Un zumbido en su cabeza le indicaba que el aire comenzaba a faltarle. Y en ese momento rezó. Se encomendó a los tres hermanos y a su Dios y les pidió clemencia. Como fulminada por una descarga, en ese mismo instante la serpiente se soltó de su presa e inició reptando el camino para alejarse del vertedero.

Consciente de que su vida ya no era suya, sino que acababa de serle regalada, el judío se postró de hinojos y lloró amargamente ante los tres cuerpos desfigurados. Cuando hizo acopio de fuerzas para levantarse, se dirigió al taller de un cantero y contrató con él la construcción de una humilde ermita en ese preciso lugar, para dar sepultura a los restos de los tres mártires.

Y, desde ese día, el antaño judío fue uno más en la pequeña comunidad cristiana de Ávila, a la que pronto el advenimiento del emperador Constantino permitió salir de la clandestinidad e iniciar su propio camino de siglos, que llega hasta hoy.

Fotografías: Gabriela Torregrosa